| OSTASIEN Verlag | |

| Kontakt | |

| Reihen | |

| Zeitschriften | |

| Gesamtverzeichnis | |

| Impressum | |

|

|

| Buchvorstellung als Download | |

| Leseproben: | |

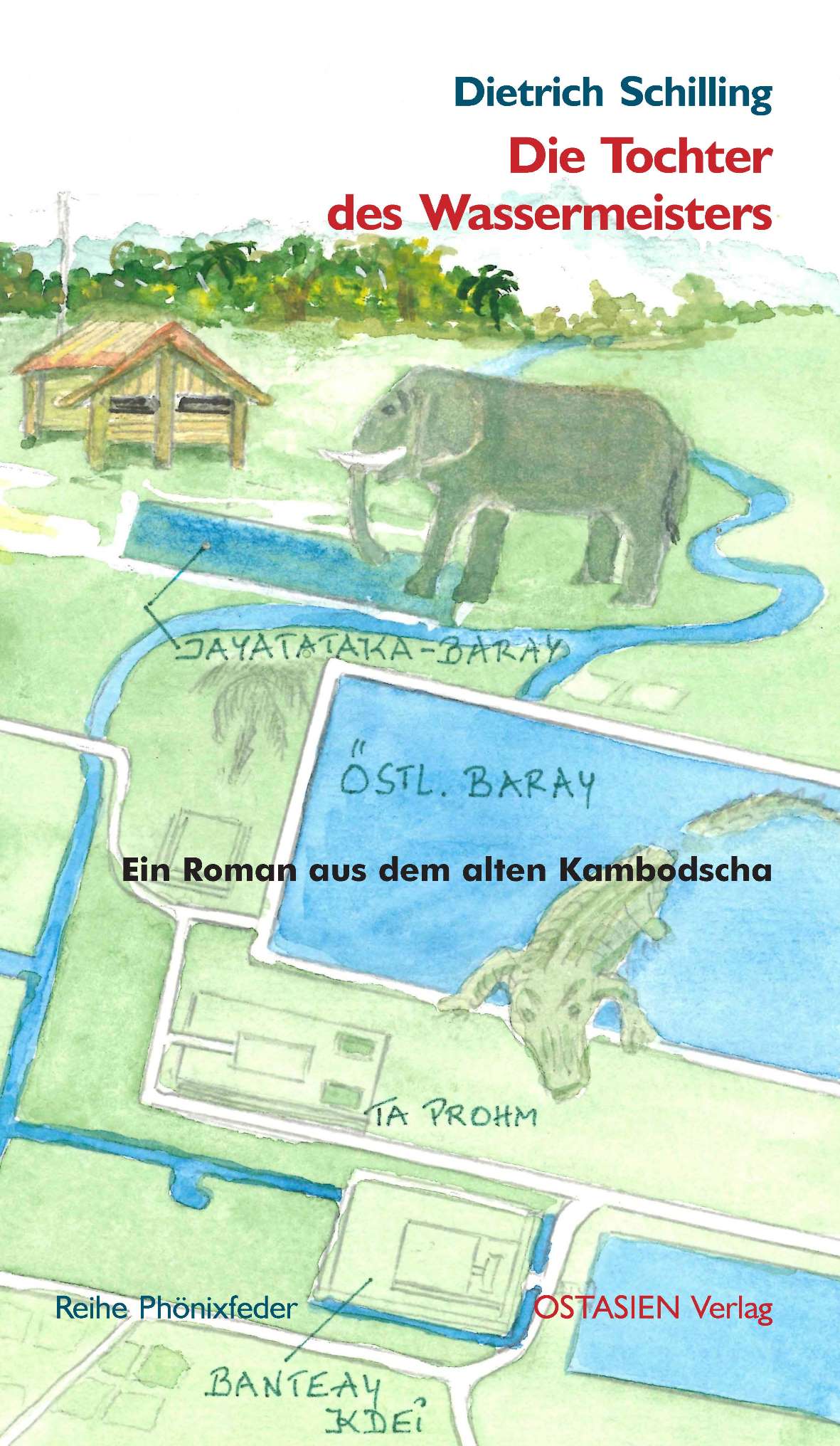

Die Tochter des Wassermeisters: |

|

Reihe Phönixfeder 40 |

|

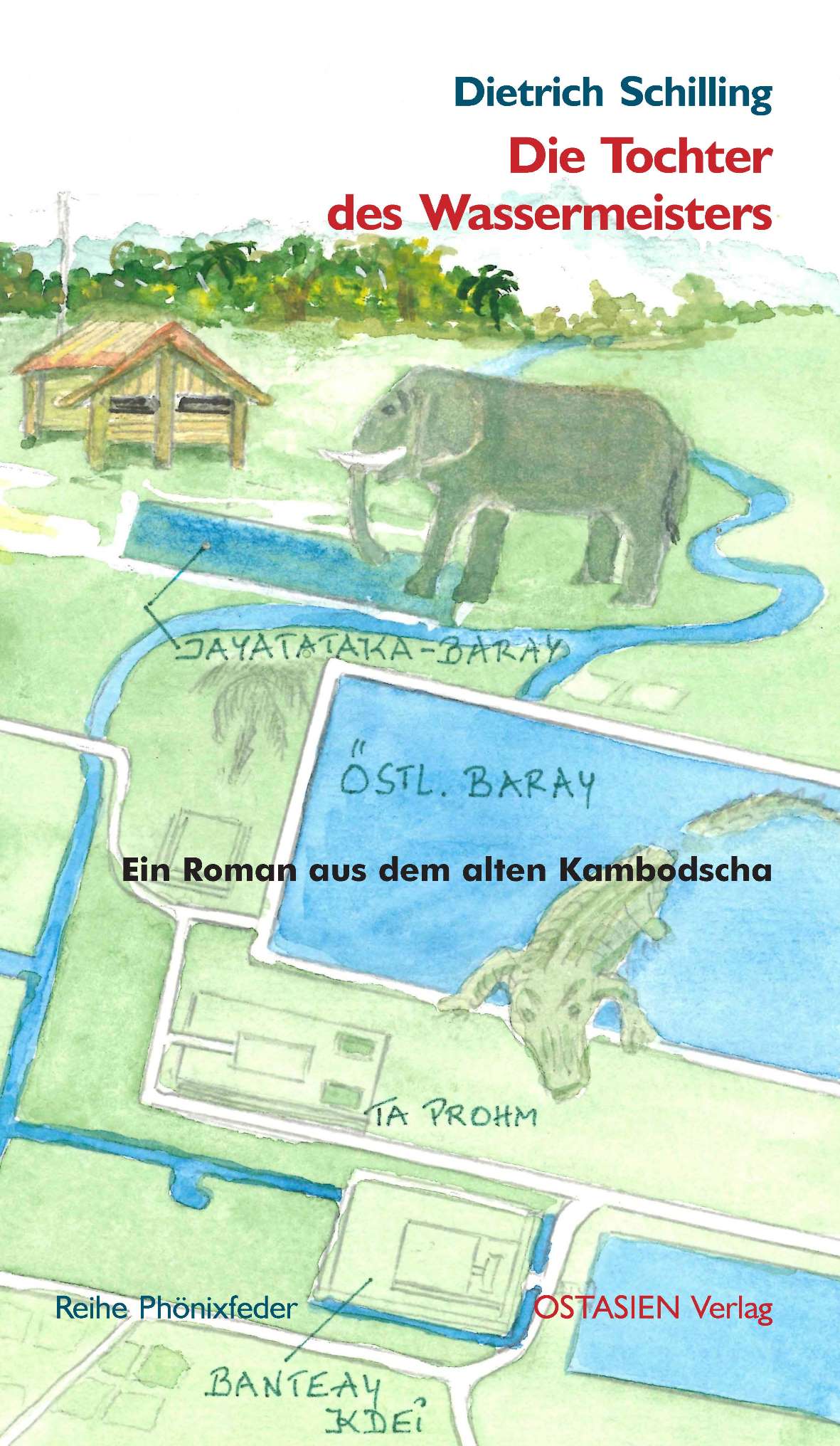

Im Jahr 1200 befindet sich das südostasiatische Königreich Angkor in seiner Blütezeit. König Jayavarman VII herrscht über fast 1 Million Menschen und baut seine Hauptstadt weiter aus. Unverzichtbar ist dabei die Versorgung mit Wasser über ein weitverzweigtes Netz von Kanälen und riesige Wasser-Reservoirs. |

|

|

|

|

|

Leseproben |

|

|

|

Kapitel 5 (S. 53-60) |

|

|

|

| Ungewöhnlich lange vor Tagesanbruch, noch kein Anzeichen der Dämmerung ist zu erkennen, steht Kaliyan unter der Terrasse und bereitet frischen Reis mit Wasserspinat zu. Selbst die Tiere regen sich noch nicht. Nur Chenda, die nach ihrem gestrigen Traum unruhig geschlafen und ihre Mutter hantieren gehört hat, ist aufgestanden und zum Badeteich gegangen. Als sie von dort zurückkehrt, hebt nur einer der Hunde schlaftrunken seine Schnauze vom Boden und schließt sofort wieder die Augen. Die Feuer vom Vorabend sind heruntergebrannt, aber der Geruch kalten Rauches liegt noch in der Luft. „Wo ist Samay?“, fragt Chenda. Sie ist überrascht, dass ihr Vater nicht auch da ist zum Reis essen; das hat sie noch nie erlebt. „Samay ist schon unterwegs. “ – „Wo?“ Kaliyan hat sofort bemerkt, dass sie Chenda mit ihrer vagen Auskunft unruhig gemacht hat. Sie füllt langsam und sorgfältig Reis und Spinat in eine Schale, dazu etwas Lauch, Bohnen, Chilis, gebratene Zwiebeln und Knoblauch, und reicht sie ihrer Tochter. „Iss!“ Chenda isst. Sie hat Hunger, aber es schmeckt ihr nicht. Zu viele Gedanken jagen durch ihren Kopf. Sie schlingt den Reis hinunter und fragt noch einmal. „Wo ist Samay?“ „Ich weiß es nicht, Chenda. Er hat es mir nicht gesagt. “ Chenda fragt nicht weiter, obwohl sie kaum glauben kann, dass ihre Mutter nicht weiß, wo sich Samay befindet. Auch an den nächsten Tagen ist er schon lange vor Sonnenaufgang unterwegs. Und abends, wenn er zurück-kommt, später als üblich, redet er nicht. Nicht einmal mit Kaliyan. Er geht zum Badeteich, wäscht sich, isst etwas und legt sich erschöpft auf seine Matte. „Warst du an der Dreikanalschleuse?“ Chenda hält es nicht mehr aus. Fast drängt sie sich an Samay heran. Aber Samay schüttelt nur müde den Kopf; er vermeidet es, seine Tochter anzusehen. Was ist mit ihm? Er hat den Verwaltern des Königs seine Pläne vorgestellt, er ist dafür gelobt worden, er wird eine Belohnung erhalten. Warum ist er trotzdem so bedrückt? Warum hat er sich so verändert? Chenda fragt kein zweites Mal. Aber sie nimmt wahr, dass auch Rachany besorgt ist. Weiß sie etwas? Überzeugt davon ist Chenda nicht. Samay scheint selbst seiner Mutter aus dem Weg zu gehen. Er verschwindet lange vor Sonnenaufgang und kehrt erst wieder zurück, wenn die Abenddämmerung längst eingesetzt hat. Isst, badet kurz und legt sich auf seine Matte. Schläft sofort ein. Weiß Amara etwas? Oder Sokhem? Chenda zerbricht sich den Kopf. Und eines nachts, als sie wieder nicht schlafen kann und auf die Töne und Geräusche hört, die von draußen, aus dem Dorf, aus dem Wald, von den Bäumen zu ihr dringen, da schreckt sie zusammen. Ganz in ihrer Nähe meint sie vorsichtige Fußtritte zu hören, langsam, unregelmäßig. Sie hält den Atem an. Da schleicht jemand herum. „Was ist da?“, flüstert Amara. Sie hat es auch gehört, auch sie hat wach gelegen. „Psst!“ Keines der Mädchen wagt es, auch nur das geringste Geräusch zu machen. Halb aufgerichtet, auf die Ellbogen gestützt, verharren sie bewegungslos, den Atem anhaltend auf ihren Matten und hören angestrengt in die Dunkelheit hinein. Alles ist still. Nichts rührt sich. „Nichts!“, flüstert Amara und will sich zurücklegen. Doch in dem Augenblick sind sie wieder da, die Schritte. Vorsichtig, immer wieder innehaltend, abwartend, entfernen sie sich vom Haus. Als sie kaum noch zu ahnen sind, wagt es Chenda, den Bastvorhang etwas zur Seite zu schieben und hinaus in die Dunkelheit zu schauen. „Siehst du etwas“, fragt Amara; sie fürchtet die Antwort. Chenda lässt den Vorhang sacht zurückfallen und kehrt zurück auf ihre Matte. Alle ihre Sinne sind gespannt, genau wie die von Amara. Doch die Schritte sind längst nicht mehr zu vernehmen. „Samay?“, sagt Amara. „Ist es Samay?“ – „Ja“, antwortet Chenda. „Was will er?“ „Ich weiß es nicht. “ Auch in den folgenden Nächten liegen die beiden Mädchen wach und warten, und regelmäßig stiehlt sich Samay mitten in der Nacht aus dem Haus. „Weiß Kaliyan davon?“ „Sie muss es wissen, sie schlafen auf einer Matte. “ Chenda nimmt sich vor, nicht länger zu warten und ihre Mutter zu fragen. Doch noch bevor sie das tun kann, kommt die Antwort unerwartet und unbeabsichtigt von anderer Seite: von Sokhem. Er war mehrere Tage lang mit seinem Elefanten unterwegs. Kaum zurück zu Hause, will er, arglos, von seinen Schwestern hören, ob es immer noch tote Fische gibt. Die Schwestern sind sprachlos. Tote Fische? Sie wissen nicht, wovon er spricht. Aber sie ahnen sofort, dass es etwas mit Samay und seinen nächtlichen Streifzügen zu tun hat. Auch Kaliyan hört es, und sie erschrickt. Nur Sokhem und sie wussten bisher davon, doch nun müssen es auch die Töchter erfahren. „Es gibt so viele tote Fische“, erklärt Kaliyan leise. Sie hockt vor ihnen, eine Reisschale achtlos in der Hand, so schräg, dass das Essen herauszufallen droht. Amara nimmt ihr die Schale ab. Kaliyan schließt die Augen, atmet tief, seufzt, als gebe sie eine Last ab, die sie zu lange getragen hat. „Wo?“, will Chenda wissen. „Wo gibt es so viele tote Fi-sche?“ – „Im Baray. Im Jayatataka Baray. “ Dieses Vorratsbecken gehört zu Samays Bereich; für den Jayatataka Baray ist er verantwortlich. „Tote Fische gibt es doch immer!“ Amara weist die Ge-fahr, die sie zu kennen glaubt, erst einmal zurück. „Aber es waren noch nie so viele“, sagt Kaliyan. „Viel, viel mehr als je zuvor. Und jeden Tag sind es neue. “ „Ja“, sagt Sokhem, „die Netze reichen kaum aus. Samay hat es mir gesagt. Und dann habe ich es selbst gesehen. “ Nun ist es heraus. Hilflosigkeit lähmt die Familie. Der Reis bleibt stehen. In der Nacht liegt Chenda erneut wach. Sie kann und will nicht schlafen. Angestrengt hört sie in die Dunkelheit hinein und wartet auf die Schritte. Und als Samay sich leise und vorsichtig vom Haus entfernt, wie in all den Nächten davor, erhebt sie sich und folgt ihm. Achtet darauf, dass er sie nicht bemerkt. Doch hätte sie nicht gewusst, welches Ziel er hat, sie hätte ihn bald aus den Augen verloren. Die Dunkelheit ist so dicht, dass sie sie kaum durchdringen kann mit ihren Augen. Sie versucht, dicht hinter ihm zu bleiben, doch sie will den Abstand zwischen sich und Samay auch nicht zu gering werden lassen. Nur schemenhaft nimmt sie ihren Vater weit vor sich im schwachen Mondlicht wahr. Wie ein Schatten, noch dunkler als alles um ihn herum, tastet er sich durch den Wald. Hin und wieder bleibt er stehen und scheint aufmerksam in die Dunkelheit hineinzuhören. Dann muss auch Chenda stehenbleiben; er darf sie nicht entdecken. Wenn er weitergeht, macht auch sie sich erneut auf. Nicht weit vom Jayatataka Baray lichtet sich der Wald. Von hier, von einer Bodenerhebung zwischen den Bäumen, sind in weiter Ferne die Silhouetten der Türme des Großen Tempels zu sehen. Machtvoll, gebieterisch ragen sie in den Himmel, strecken sich hinauf zu den Göttern. Hoch auf den Mauern und Balustraden, hoch auf den Türmen sind die winzigen Lichter der Fackeln auszumachen. Chenda hat den Großen Tempel bisher nur im Tageslicht gesehen. Mehrmals hat sie vor dem breiten, wassergefüllten Graben gestanden, der den Tempel von allen Seiten umgibt. Er ist wie der Ozean rund um den heiligen Berg Meru, hat ihr Samay erklärt, der Berg, auf dem die Götter leben. Nie würde Chenda diesen Tempel betreten dürfen. Ihr Leben lang würde sie nur die geheimnisvollen Erzählungen der Priester vernehmen von den in Stein gehauenen Figuren, von den unendlichen Bildern in den Galerien, von den Geschichten des Mahabharata und des Ramayana, von Sita und dem Affenkönig. Niemals würde sie König Suryavarman II, der den Großen Tempel erbauen ließ, nach seiner großen Schlacht sehen, wie er, im Glanz seines Diadems, Perlen um den Hals, Armspangen und Ringe um Handgelenke und Fußknöchel, beschützt von bunten, glitzernden Sonnenschirmen den Siegeszug anführt. Nie würde sie Himmel und Hölle in Stein gehauen betrachten. Und nie das Quirlen des Milchozeans, wie es in der östlichen Galerie zu sehen ist. Aus der Entfernung sind die Fackeln wie Sterne, von denen man nicht genau weiß: Flackern sie wirklich, kaum wahrnehmbar – oder bildet man sich das ein? Je länger sie hinschaut, desto weniger sicher ist sie. Aber wo ist Samay? Sie hat nicht achtgegeben, sie hat ihn verloren. Behutsam, aber schneller als bisher, bewegt sie sich weiter fort, in die Richtung, der sie bisher gefolgt ist. Weit kann es nicht mehr sein bis zum Jayatataka Baray. Das Unterholz ist wieder dichter geworden. Chenda klopft das Herz. Ohne Rücksicht auf sich selbst schiebt sie die dornigen Äste und messerscharfen Gräser zur Seite, spürt nicht das Blut, das über ihre Haut läuft. War sie schon einmal hier? In der Nacht ist kaum etwas wiederzuerkennen. Die Bäume, die weit über Büsche und Farne hinweg in den Himmel ragen: sie könnten überall stehen. Unter ihren Füßen knistert es plötzlich: riesige Teak-Blätter, trocken und spröde. Chenda erschrickt, bleibt stehen, atmet heftig, lauscht in die Dunkelheit hinein. Spürt, dass sie ihre Tränen nicht mehr lange zurückhalten kann. Wo nur ist Samay? Von neuem macht sie sich auf, kaum noch auf die Geräusche achtend, die sie verursacht, wenn sie auf trockenes Geäst tritt. Durchquert ein flaches Wasserloch, streift sich Schlingpflanzen von ihren Füßen. Dann, ganz unerwartet, liegt eine weite, ebene Fläche vor ihr. Der Jayatataka Baray. Das riesige Vorratsbecken. Eine beinahe unendliche Wasserfläche. Und da - da steht Samay. Ganz in ihrer Nähe. Bis zur Hüfte steht er in dem grünlich schimmernden Wasser, ein Fischernetz in Händen. Regungslos steht er da, hält das Netz unbewegt und starrt sie an. Und obwohl sie sich in der Dunkelheit kaum erkennen können, so nahe sie sich auch gegenüberstehen, so genau wissen sie beide, was der andere denkt. Kein Wort fällt. Chenda sieht die reglosen Leiber der Fische im Netz. Dann winkt Samay ihr zu. Komm, hilf! Chenda gleitet ins Wasser. Und gemeinsam arbeiten sie. Ziehen das Netz durchs Wasser. In die eine Richtung, in die andere Richtung. Leeren es am Ufer aus, wo bereits Dutzende toter Fische aufgehäuft sind. Immer wieder, immer von neuem. Hand in Hand arbeiten die beiden, waten bis zu den Hüften, bis zur Brust durch das warme Wasser und halten Ausschau nach weiteren treibenden Kadavern, bis sie endlich keinen mehr entdecken können. Dann steigen sie die seichte, mit Steinen ausgelegte Ufer-böschung hinauf. Im Unterholz, nicht weit vom Ufer, hat Samay eine Grube ausgehoben; dorthinein schütten sie die Fischleiber. Sie decken sie ab mit Erde, Ästen, Blättern und noch einmal Erde. Erschöpft sind sie, der Vater und die Tochter, als sie endlich fertig sind damit. Es muss schrecklich sein für ihn, denkt Chenda. Und dass er es in jeder Nacht machen muss! Nur wenige Augenblicke später zeigen sich die ersten, sehr zarten Anzeichen des neuen Tages. Noch immer sagt Samay kein Wort, nichts. Er bindet sich die hölzerne Kelle, mit der er die Grube ausgehoben hat, auf den Rücken, und nickt Chenda zu. Komm! In diesem kurzen, abrupten Kopfnicken liegen auch Dankbarkeit, Erleichterung. Chenda erkennt es, obwohl es noch so vage ist. Und sie fühlt sich respektiert von ihrem Vater, geborgen, trotz der Müdigkeit, der Erschöpfung, die sie spürt. Folgt ihrem Vater zurück ins Dorf. Unglücklich. Glücklich. Eine kurze Rast nur, ein Atemholen nutzt sie für die Frage, die sie auch sich selbst schon 1000mal gestellt hat. „Warum?“ Samay zuckt mit den Schultern. Natürlich hat auch er sich das schon tausendmal gefragt. Aber bis heute hat er keine Antwort gefunden. Er ist hilflos. Und ängstlich. Denn er weiß: Niemand darf davon erfahren. |

|

|

|

|

|

Nachwort des Autors (S. 182-192)

Seit mehr als 40 Jahren reise ich immer wieder in südostasiatische Länder. Freunde und Bekannte haben schon oft gefragt, was mich so fasziniert an diesen Regionen. Und ich habe die üblichen Antworten gegeben: die Sonne, die Wärme, die üppige Natur, das Essen, das angenehm Fremde. Als ich schließlich gründlicher darüber nachdachte, entdeckte ich noch etwas anderes: Die Kultur. Und die Menschen, die diese Kultur prägen. Das klingt einfacher, als es ist. Von einer Reise zur anderen taucht man zwar tiefer ein in die Kultur, und man lernt einzelne Personen besser kennen. Mit etwas Glück schließt man sogar Freundschaften. Aber: Man mache sich nichts vor! Als Tourist, selbst als westlicher Mensch, der längere Zeit in einem dieser Länder lebt, bleibt man dabei immer an der Oberfläche. Ein Priester in Ouagadougou, Burkina Faso, hat mir vor vielen Jahren gesagt: Als ich vier Wochen in diesem Land war, hatte ich alles verstanden. Nach vier Monaten tauchten die ersten Fragen auf. Und jetzt, nach vier Jahren, begreife ich gar nichts mehr. So ergeht es wahrscheinlich jedem. Es ist sehr schwer, tiefer in eine fremde Kultur einzutauchen und sie wirklich zu verstehen. Und man wird nie ganz begreifen können, wie Menschen in einem anderen Kulturkreis als dem eigenen denken und welche Beweggründe sie für ihr Handeln haben. Genau da findet sich vielleicht die richtige Antwort auf meine persönliche Frage: Warum immer wieder Südostasien? Die Antwort: Weil ich mich gegen besseres, theoretisches Wissen nicht damit zufrieden geben will, mit „halben“ Wahrheiten zu leben. Weil ich aller Erfahrung zum Trotz die Hoffnung nicht aufgebe, doch noch mehr verstehen zu können. Die Liebe zu diesen Ländern, die Sehnsucht nach ihnen, die ich so stark empfinde, lässt mich immer wieder (vergeblich) hoffen … Was für ein wunderbarer Zustand! Und Angkor ist ein ganz besonderer Fall! Angkor war über mehrere Jahrhunderte vollständig unter einem üppig wuchernden Dschungel und aus dem Bewusstsein der Menschheit (nicht aus dem der Khmer!) verschwunden. Erst 1859 stößt der französische Forscher Henri Mouhout auf seine Ruinen und erinnert die Welt-Öffentlichkeit an die Existenz der Tempelstadt. Viele Jahre später, 1992, ist sie schließlich zum Weltkulturerbe erklärt worden. Das war das Jahr, in dem Kambodscha vorübergehend unter die Aufsicht der Vereinten Nationen gestellt wurde. Die brutale Steinzeitdiktatur der Roten Khmer lag ein Dutzend Jahre zurück, und es sollten freie Wahlen vorbereitet werden. Ein Jahr später fanden sie tatsächlich statt. Ich war damals als Journalist in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh und hörte öfter den Namen der kleinen Stadt Siem Reap und im gleichen Atemzug damit fast immer den Hinweis auf die Tempelstadt Angkor. Wenige Jahre später war ich wieder in Kambodscha, diesmal privat und mit dem Ziel Siem Reap. Damals gab es dort nur wenige Touristen. Wenn man an einer Garküche auf dem Nachtmarkt etwas zum Abendessen bestellte, konnte man kaum erkennen, was man auf dem Teller hatte – so dunkel war es. Heute, knapp 20 Jahre später, hat man an derselben Stelle das Gefühl, an einer ewigen Party teilzunehmen. Unzählige Restaurants und Vergnügungsstätten preisen sich lautstark und grell beleuchtet an. Siem Reap und die Tempel von Angkor sind zum touristischen Magneten geworden. Aber Angkor? Und die Khmer? In den 60er Jahren, während meiner Schulzeit, habe ich viel über die Kulturen der Ägypter, der Griechen und Römer gelernt. Aber sehr viel weniger über die Kulturen im mittleren und südlichen Amerika. Und während all der Schuljahre ist nicht ein einziges Wort über das Reich der Khmer (9.–15. Jahrhundert) und ihre Hauptstadt gefallen. Woran lag das? Vielleicht ganz einfach daran, dass man nur sehr wenig darüber wusste. Und das gilt auch heute noch. Es gibt so gut wie keine Quellen, die Auskunft geben über das Leben im historischen Angkor. Was damals niedergeschrieben oder aufgezeichnet war, ist verrottet; alles war auf Holz und Bambus, auf Leder und vielleicht auch auf Stoffe geschrieben. Der chinesische Gesandte Zhou Daguan, dessen Bericht über seine einjährige Reise nach Angkor in den Jahren 1296/97 nahezu die einzige Quelle über das Leben in Angkor ist, schrieb: „Gewöhnliche Mitteilungen und offizielle Dokumente werden auf schwarz gefärbtem Wildleder oder ähnlichem Material geschrieben. Sie benützen zum Schreiben weiße Stäbchen, die sie aus Pulver formen, das der chinesischen Kreide ähnelt. Damit schreiben sie ihre Schriftzeichen auf das schwarze Leder, auf dem diese nicht verwischen. Wenn man sie mit Feuchtigkeit abreibt, verschwinden sie. “ Diese Materialien konnten all die Jahrhunderte in der Hitze und Feuchtigkeit des tropischen Klimas natürlich nicht überstehen; dass von diesen Aufzeichnungen auch nicht ein Buchstabe überdauern konnte, ist leicht einzusehen. Mit unserer heutigen Art zu denken ist das kaum nachzuvollziehen. Da hat sich bis zur Blütezeit des Khmer-Reiches um 1200 eine riesige Stadt auf etwa 1000 Quadratkilometern mit bis zu 1 Million Einwohner gebildet. Inmitten weiter Dschungel-Gebiete ist damals eine Infrastruktur entstanden, die nicht nur die Menschen, sondern ebenso zigtausende Elefanten und andere Arbeitstiere versorgt hat. Drei Dutzend Könige, ihre Architekten, ihre Ingenieure und ein Heer von Arbeitern und Sklaven haben Bauwerke und Kunstschätze geschaffen, die im 21. Jahrhundert jedes Jahr etwa 2 Millionen Touristen, Tendenz: steigend, anlocken. Eine für damalige Verhältnisse riesige Stadt. Und dann ist diese hochentwickelte Kultur ebenso schnell wieder von der Bildfläche verschwunden. Wie konnte das geschehen? Warum ist das Reich der Khmer so schnell wieder untergegangen? Das ist die eine Frage. Und die andere: Was wissen wir eigentlich über die Zeit damals? Welche Quellen stehen uns noch zur Verfügung? Das galt es zu klären, bevor ich dieses Buch schrieb. Nach vielen Besuchen in Siem Reap und bei etlichen Fahrradtouren im Gebiet der Tempel und auch darüber hinaus hatte ich immer wieder versucht, mir ein Bild davon zu machen, wie die Menschen vor 800 Jahren hier gelebt haben. Ihre Häuser existieren natürlich nicht mehr; sie haben sich genauso in Nichts aufgelöst wie die schriftlichen Dokumente. Es war nicht leicht, mir vorzustellen, dass die Tempel damals nicht frei standen, sondern dass in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft unzählige Hütten und Wohnhäuser existierten. Und wie die Menschen lebten, welche Beziehungen sie untereinander hatten, wie sie sich ernährten, welche Sorgen, Ängste und Freuden sie hatten: Das alles auch nur im Ansatz herauszukriegen war schwierig. Ein guter Freund, ein Khmer, der in Angkor als ausgebildeter Tourguide arbeitet und sich lange mit eben diesen Fragen beschäftigt hatte, konnte mir auch nur sagen, dass die Ochsenkarren, die heute vielerorts in der Region zu sehen sind, vor 800 Jahren wahrscheinlich genauso ausgesehen haben wie heute. Wirklich brauchbare Hinweise auf das gesellschaftliche, politische und religiöse Leben sowie die Kultur der Khmer sind nur noch die steinernen Zeugnisse, die Reliefs in den Galerien und auf den Wänden vor allem von Angkor Wat und dem Bayon. Und ganz besonders der ausführliche Bericht des bereits erwähnten chinesischen Gesandten Zhou Daguan. Die an Details sehr reichen Reliefs in den Galerien von Angkor Wat, die sich über mehrere hundert Meter an den Wänden der Galerien erstrecken, geben detaillierte Auskunft über das Militärwesen, über die Kleidung und Bewaffnung der Soldaten, über religiöse Führer, Prinzessinnen und das Leben am Hof. Andere Reliefs zeigen den Schöpfungsmythos vom Quirlen des Milch-Ozeans. Wieder andere, wie sich die Hindus den Himmel und die Hölle vorgestellt haben: die Mitglieder der oberen Gesellschaftsschichten steigen in den Himmel auf, die „Verlierer“ leiden in einer der 32 Kammern der Hölle, wo sie von bissigen Hunden und von wilden Tieren bedroht und angefallen werden. Je nach ihren Vergehen werden Ehebrecher in die eine, Eltern-Mörder in eine andere Hölle verdammt. Auch in den Reliefs an den Wänden des Bayon gibt es unzählige Hinweise auf das Leben der Khmer zur Zeit Jayavarman VII. Auch dort spielen das Militär und seine Kämpfe eine herausragende Rolle. Dargestellt sind verschiedene Schlachten zwischen den Cham und den Khmer: Die Eroberung Angkors durch die Cham, unmittelbar bevor Jayavarman VII die Herrschaft übernahm, sowie dessen Rückeroberung durch die Khmer. Auch diese Reliefs beeindrucken durch unzählige Details: z.B. die Haartracht der Khmer-Soldaten, ihre langen Ohren und die Fesseln um die Hälse der Sklaven. Einige der dargestellten Personen scheinen Flüchtlinge zu sein. Eine Gruppe Soldaten, ebenfalls mit Knoten im Haar und Bärten, haben chinesisches Aussehen. Ihre Befehlshaber reiten auf Elefanten, und die Anzahl der Sonnenschirme weist auf ihre rangmäßige Bedeutung hin. Hinter den Soldaten folgen ihre Familien mit Ochsenkarren voller Vorräte. Eine Szene zeigt die Zubereitung eines erlegten Hirsches. Eine andere einen Mann, der einen Vogel erbeutet hat. Ein riesiger Fisch verschlingt einen kleinen Hirsch. Da sind Affen zu sehen, die sich gegenseitig necken; ein Ochse, der zum Opfer vorgesehen ist; eine Frau, die offenbar Geld verleiht. An anderer Stelle zeigen die Reliefs eine Schlacht am Tonle Sap, dem großen See, oder eine Palast-Szene mit dem Herrscher, umgeben von Tänzerinnen und Bedienungspersonal. In einem Bild darunter Boote der Khmer, die sich auf dem Weg in eine Seeschlacht zu befinden scheinen. Die Boote rammen sich gegenseitig; Soldaten stürzen ins Wasser und werden von Krokodilen gefressen. Einige Szenen scheinen sogar einen Bürgerkrieg zwischen verschiedenen Gruppen von Khmer darzustellen. Viele Reliefs geben auch genaue Auskunft über das zivile, alltägliche Leben: Da braten Männer Fleisch über einem Feuer, Jäger schießen mit ihren Bögen, ein Tiger greift an. Eine Frau spielt mit ihrem Kind, andere Frauen kümmern sich um die Frisur einer reichen Dame, und in einer Szene ist sogar eine Frau zu sehen, die gerade ein Kind gebärt. Es gibt Darstellungen von Festen mit Musikern und Tänzerinnen. Ein anderes Bild zeigt zwei Männer, die sich auf der Flucht vor einem Tiger auf einen Baum retten. Arbeiter transportieren Sandstein zum Bau eines Tempels. Je länger und genauer man sich all diese aus dem Stein herausgearbeiteten Szenen anschaut, desto mehr Einzelheiten fallen ins Auge, und desto konkreter kann man sich das Leben um 1200 vorstellen. Die andere, schriftliche Quelle für diese Zeit in Angkor sind die genauen Aufzeichnungen Zhou Daguans. Der Chinese hat das Leben der Khmer am Ende des 13. Jahrhunderts offenbar sehr genau beobachtet. Er hat es mit den Gepflogenheiten seiner eigenen Kultur verglichen und aufgeschrieben, was ihm für seine Landsleute, vermutlich vor allem für die reisenden Kaufleute und Diplomaten, von Interesse zu sein schien. Sein Bericht vermittelt eine gute Vorstellung davon, wie das tägliche Leben der Khmer in Angkor ausgesehen hat; er könnte eine Art Reiseführer gewesen sein. Zhou Daguans überlieferte Beobachtungen sind ein Glücksfall für alle, die mehr wissen möchten. Für meine Geschichte waren sie jedenfalls eine einzigartige Fundgrube. Die Beschreibung der Defloration Chendas (S. 24) etwa ist nicht meiner Phantasie zuzuschreiben. Zhou Daguan schreibt: „Töchter von reichen Eltern, zwischen sieben und neun Jahren alt (oder elf, im Fall armer Leute) werden taoistischen oder buddhistischen Priestern zur Defloration übergeben. (…) In der Nacht der Zeremonie wird ein großes Fest mit Musik vorbereitet. (…) Zwei Pavillons, behängt mit glänzend gefärbter Seide, sind aufgerichtet; in einem sitzt der Priester, im anderen das Mädchen. (…) Mir wurde erzählt, dass in einem bestimmten Augenblick der Priester den Pavillon des Mädchens betritt und es mit der Hand entjungfert. “ Über die Sklaven in Angkor schreibt Zhou Daguan: „Wilde Männer aus den Bergen können als Sklaven gekauft werden. Reiche Familien besitzen vielleicht mehr als hundert; weniger Betuchte begnügen sich mit zehn oder zwanzig, nur die ganz Armen haben gar keine. Jene Wilden werden in den urwüchsigen Bergregionen gefangen und stammen von einer abgeschieden lebenden Volksgruppe namens Chuang (Straßenräuber) ab. Nachdem sie in die Stadt gebracht wurden, wagen sie es nicht mehr, die Häuser ihrer Besitzer zu verlassen. Auf die armen Teufel wird sehr herabgesehen. “ Und über die Justiz schreibt er: „Dispute zwischen Bürgern – wie unbedeutend sie auch sein mögen – werden vor den Herrscher gebracht. Bestrafung in Form von leichter oder schwerer Bastonade ist unbekannt, die Strafen, so wurde mir gesagt, seien eher finanzieller Art. Bei besonders schweren Vergehen wird nicht geköpft oder stranguliert. Jenseits des Westtores wird eine Grube gegraben und in die der Verbrecher gesetzt, dann werden Erde und Steine (…) über ihn getürmt. (…) Geringere Verbrechen werden durch das Abschlagen von Händen und Füßen bestraft, oder durch Amputation der Nase. “ Zur zweiten Frage, warum das blühende, hochentwickelte Reich von Angkor vollständig untergegangen ist, existieren mehrere Theorien. Eine stützt sich auf die wiederholten, immer zahlreicher werdenden Invasionen der benachbarten Thais, die das ausgeklügelte ökonomische System destabilisiert und die Erträge der Reisernten vermindert haben; nach den Kämpfen gegen die Thais mussten die Khmer immer größere Anstrengungen in den Wiederaufbau ihres Systems investieren. Dabei wurde es langsam, aber sicher immer mehr geschwächt. Eine andere Theorie besagt, dass ein wesentlicher Teil der Arbeiten in der Stadt von Sklaven geleistet wurde. Zahlreicher werdende Kämpfe, in denen auch Sklaven eingesetzt wurden, und geringer werdende Möglichkeiten, neue zu rekrutieren, führten wahrscheinlich dazu, dass immer mehr dringend notwendige Arbeiten in der Stadt vernachlässigt werden mussten. Eine dritte Theorie ist von den beiden ersten nicht zu trennen. Sie gründet sich auf die Vernachlässigung der Wasserversorgung, die die entscheidende Voraussetzung für den Erhalt des menschlichen und tierischen Lebens war. Die Versorgung war lange Zeit über ein raffiniertes System von Kanälen und Vorratsbecken (Barays) abgesichert. Viele Historiker gehen heute davon aus, dass die Vernachlässigung dieser Anlagen zum Untergang Angkors führen musste. Selbst, wenn man davon ausgeht, dass es auch damals während des Monsuns zwischen Mai und Oktober kräftig geregnet hat, so haben diese Niederschläge kaum für mehr als eine Reisernte pro Jahr gereicht. Die ständig wachsende Bevölkerung sowie die Arbeitstiere und das Vieh brauchten aber mehr. Man war also gezwungen, auch die Wasser des in der Nähe liegenden Tonle Sap zu nutzen, der alljährlich zur Regenzeit stark anschwillt und seine Wassermenge vervielfacht. Es galt, möglichst viel davon aufzufangen. Man hat also Vorratsbecken angelegt, in die das Wasser des Tonle Sap hineinfloss und dann mit Hilfe von Wehren und Dämmen zurückgehalten wurde, gemeinsam mit dem Wasser, das über die Flüsse aus den Bergen kam. Dämme und Kanäle haben dieses Wasser „portioniert“. Wer heute in Angkor vor den riesigen Barays steht, der bekommt eine Vorstellung davon, was die Ingenieure und Baumeister der Khmer damals geleistet haben. Die Wasserbecken sind präzise rechteckig und sehr exakt angelegt, und noch heute kann man klar erkennen, dass die schnurgeraden Seitenwände dieser Becken kaum von der idealen Gerade abweichen. Von den zahlreichen Dämmen und Kanälen, die es gegeben haben muss, sind leider keinerlei Spuren mehr zu erkennen. Man muss nur ein paar Tage während der Hitzeperiode in Angkor verbringen, um eine Vorstellung davon zu erhalten, welche Bedeutung das Wasser für Mensch und Tier dort hat. Dieser Eindruck war für mich persönlich so nachhaltig, dass ich daraus einen Roman entwickelt habe, der natürlich in wesentlichen Teilen fiktiv ist. Zwar entsprechen die Örtlichkeiten und die Details des täglichen Lebens in vieler Hinsicht der Wirklichkeit bzw. den Aufzeichnungen des Chinesen Zhou Daguan, aber die Geschichte von Chenda und ihrem Vater, dem Wassermeister Samay, ist frei erfunden Hamburg, im August 2017 |

|