말

의미는 왔다가 간다.

이번 시집을 만든 지난 3년여는 『유마경』을 읽고가 아니라, 읽을 수 있는 마음의 상태를 엮은 기간이었다. 자아를 긍정해서 자아를 긍정하는 타인을 만나는 선 (禪), 타인을 긍정해서 자아를 비우는 『유마경』, 이 속사정은 내가 때늦게 유마를 만났기 때문에 체득하게 된 것이다. ‘때늦게’가 아니었다면 저 무한 반복의『유마경』속에서 어떻게 살아남을 수 있었을 것인가?

이제 ‘유마의 병상 (病床) ’을 떠난다. 혹시 다음 시집은 예컨대 지금 읽다 던지고 읽다 던지곤 하는 들뢰즈를 제대로 읽도록 하는 마음의 상태를 만드는 것이 되지나 않을지.

2006년 1월

황동규

Ein Wort des Dichters

Der Sinn kommt und geht.

Die vergangenen drei Jahre, in denen ich diese Sammlung von Gedichten verfaßt habe, waren nicht etwa eine Zeit, in der ich das „Vimalakîrti-nirdeśa-sûtra“[1] nach dem Lesen zuklappte mit dem Gefühl, eine neue Sicht auf den Mahayana-Buddhismus gewonnen zu haben, sondern eine Zeit, in der ich durch das Lesen einen Seelenzustand ausgebildet hatte, der mich das Sutra erst richtig zu lesen befähigte.[2] Während das Zen[3] danach strebt, daß man sein Ich bejaht und dadurch dem anderen begegnet, der sein Ich bejaht, zielt das „Vimalakîrti-nirdeśa-sûtra“ darauf hin, daß man den anderen bejaht und dadurch sein Ich leert. Diesen inneren Sachverhalt habe ich mir zu eigen machen können, weil ich Vimalakîrti recht spät begegnet bin. Wenn nicht recht spät, wie hätte ich inmitten des „Vimalakîrti-sûtra“ der unendlichen Wiederholungen überleben können?

Jetzt verlasse ich das Krankenlager des Vimalakîrti. Ob die nächste Gedichtsammlung nicht vielleicht eine sein wird, die einen Seelenzustand in mir formt, der mich beispielsweise Deleuze ernstlich lesen ließe, den ich jetzt zu lesen beginne und beiseite lege und wieder zu lesen beginne und beiseite lege?

Januar 2006

Hwang Tong-gyu

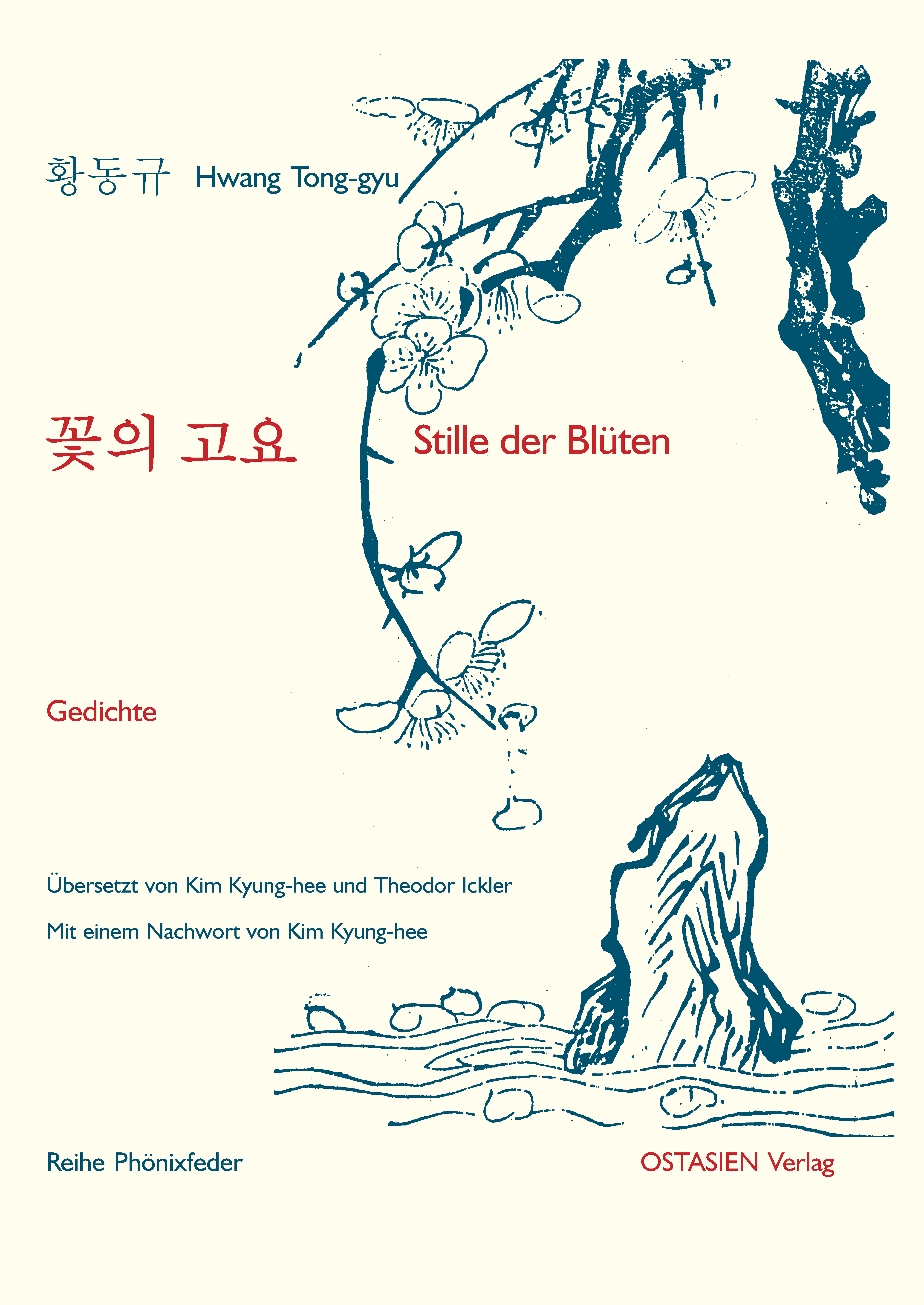

꽃의 고요

일고 지는 바람 따라 청매 (靑梅) 꽃잎이

눈처럼 내리다 말다 했다.

바람이 바뀌면

돌들이 드러나 생각에 잠겨 있는

흙담으로 쏠리기도 했다.

‘꽃 지는 소리가 왜 이리 고요하지?’

꽃잎을 어깨로 맞고 있던 불타의 말에 예수가 답했다.

‘고요도 소리의 집합 가운데 하나가 아니겠는가?

꽃이 울며 지기를 바라시는가,

왁자지껄 웃으며 지길 바라시는가?’

‘노래하며 질 수도....’

‘그렇지 않아도 막 노래하고 있는 참인데.’

말없이 귀 기울이던 불타가 중얼거렸다.

‘음, 후렴이 아닌데!’

Stille der Blüten

Je nach dem Wind, der aufsteigt und sich wieder legt, sind die weißen Aprikosenblüten[4]

wie Schnee gefallen oder geblieben.

Wenn der Wind wechselte,

wehten sie auch nach der Lehmmauer hin,

an der die Steine entblößt in Gedanken versunken waren.

„Warum ist das Geräusch der fallenden Blüten so still?“

Auf das Wort des Buddha, der die Blüten auf den Schultern empfing,

antwortete Jesus:

„Wird die Stille auch nicht eine von den Mengen der Geräusche?

Wünschtest du, daß die Blüten weinend fallen

oder daß sie in ein lautes Gelächter ausbrechend fallen?“

„Sie könnten auch singend fallen …“

„Sie singen ja schon.“

Buddha, der schweigend zugehört hatte, murmelte:

„Hm, es ist ja kein Kehrreim!“

후기

“앞이 확 트였다. 그 길 끝에 꽃들이 환히 피어 고개를 갸웃대며 기다리고 있었다.” 은퇴하고 나서 일 년여를 ‘빌빌거리며’ 살다가 지난 이년 동안 디카로 꽃을 찍는 일에 ‘미쳐’ 온몸에 생기가 도는 국어학자 이 교수가 동트기 전 어둠 속으로 차를 몰고 사진 여행을 나설 때의 느낌을 전한 말이다. 가는 동안 꽃들이 어디론가 달아나지나 않을까 걱정하며 달린다. 이틀 동안 천 장 가까이 찍고도 저녁 무렵 돌아오는 길에 마음을 끄는 꽃무리를 발견하면 저녁 광선으로는 좋은 사진이 안 나오니 그 근처에서 하루 더 묵고 다음날 찍어 가지고 온다. 찍은 사진들을 어서 컴퓨터 화면으로 보고 싶어 때로는 딱지를 떼며 과속으로 달려온다.

시 쓰는 일도 이와 같다. 다른 게 있다면 마음에 드는 꽃을 아예 만나지 못하고 풍경만 담아 가지고 돌아오기도 한다는 것이다. 딱지 떼기는 마찬가지이다.

황동규

Epilog

„Vor den Augen tat es sich weit offen auf. Am Ende des Weges lagen die Blumen in lichten Blüten und warteten auf mich, die Köpfchen leicht schüttelnd.“ Das Wort, mit dem Prof. Lie, ein koreanischer Linguist, der nach der Emeritierung über zwei Jahre „gammelnd“ dahinlebte und in den vergangenen zwei Jahren vom Fotografieren der Blumen mit der Digitalkamera „besessen“ in seinem ganzen Körper von Leben erfüllt wurde, sein Gefühl bei jenem Augenblick ausdrückt, in dem er für die Fotoreise vor Tagesanbruch mit dem Wagen in die Dunkelheit hineinfuhr. Während der Fahrt fürchtet er, die Blumen seien inzwischen irgendwohin entflohen. Wenn er bei der Rückkehr gegen Abend die ihn anziehenden Blumenscharen findet, auch nachdem er nahezu tausend Fotos innerhalb von zwei Tagen aufgenommen hat, übernachtet er in der Nähe noch einmal, weil unter dem Abendlicht eine gute Aufnahme nicht gelingt, fotografiert sie am nächsten Tag und kehrt dann zurück. Die aufgenommenen Bilder will er so schnell am Bildschirm des Computers sehen, daß er mitunter zu schnell fährt und einen Strafzettel bekommt.

Mit dem Gedichtschreiben liegt die Sache nicht anders. Wenn etwas anders sein sollte, wäre es, daß man mitunter die Blumen, die einem gefallen, gar nicht aufs Bild bekommt und nur mit einer Landschaft zurückkehrt. Den Strafzettel bekommt man gleichfalls.

Hwang Tong-gyu

Nachwort von Kim Kyung-hee:

Über den Dichter und die Gedichtsammlung

1 Über den Dichter

Hwang Tong-gyu, einer der prominentesten Dichter Koreas, wurde 1938 in Sukcheon in Pyeongannamdo, das heute zu Nordkorea gehört, als ältester Sohn des berühmten Romanciers Hwang Sun-won geboren. Als 1945 Korea gleich nach der Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft geteilt wurde, übersiedelte Hwangs Familie 1946 wie viele andere nach Südkorea. Er studierte an der Nationalen Universität Seoul und an der Universität Edinburgh und lehrte von 1968 bis zu seiner Emeritierung 2003 als Professor für englische Literatur an der Nationalen Universität Seoul. Gegenwärtig ist er Ehrenprofessor seiner Universität und zugleich Mitglied der Nationalen Akademie der Künste.

Hwang Tong-gyu veröffentlichte schon 1958 während seiner Studienzeit die Gedichte „Ein freudiger Brief“, „Oktober“ u. a. Sein Schaffen umfaßt nun schon über ein halbes Jahrhundert. Er hat bisher fünfzehn Gedichtsammlungen herausgebracht[5] und wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet.[6] Seine Gedichte sind ins Englische, Deutsche, Französische und Spanische übersetzt worden.

Hwangs Gedichte zeichnen sich dadurch aus, daß sie menschliche Gefühle und Gedanken mit feinstem Gespür in einer präzis gebauten dichterischen Struktur und in einer wunderbaren Sprache zum Ausdruck bringen. Die Kritik hebt hervor, daß seine Gedichte die westliche Moderne aufgenommen haben, sich aber nicht von ihr überwältigen lassen, sondern sie mit der einheimischen koreanischen lyrischen Tradition verbunden und so der koreanischen Lyrik einen neuen Horizont eröffnet haben. Gedanklich durchstreift Hwang westliche und östliche Denktraditionen – insbesondere die östlich-zenbuddhistische und die westlich-christliche – und macht beide zur Grundlage seiner dichterischen Schöpfungen. Dies unterscheidet ihn nicht nur von den meisten anderen koreanischen Dichtern, sondern auch von denen anderer Länder, und in ihrem gleichsam mühelosen Streben nach einer Synthese von Ost und West könnte seine Dichtung die Welt um eine subtile Facette reicher machen. Zusammenfassend kann man sagen, daß die Gedichte Hwangs in vollendeter Weise lyrische Bildhaftigkeit und Intellektualität verbinden. Damit hat er den Zuspruch begeisterter Rezensenten gefunden: „Höhepunkte der modernen koreanischen Dichtung“ (Yu Chong-ho), „das höchste Niveau, das die koreanischen Gedichte erreichen können“ (Kim Byeong-ik), „der Dichter, der das höchste Niveau erreicht hat, das die koreanische Sprache erstreben kann“ (Lee Soong-won), „Gedichte von unvergleichlich wunderbarer Gestalt“ (Jeong Ggeut-byeol).

Der Dichter Hwang hat durch den Wandel seines Schaffens die Aufmerksamkeit der literarischen Welt auf sich gezogen. Dieser Wandel wird zunächst mit der koreanischen Zeitgeschichte des vergangenen halben Jahrhunderts und auch mit seinem Älterwerden zusammenhängen, kommt aber hauptsächlich aus dem bewußten Streben des Dichters, wie es dieser auch in einem Interview ausspricht: „Es ist wichtig, daß der Dichter die Inhalte, die Stoffe und die Formen der Gedichte wandelt, und darüber hinaus muß aber auch der Dichter selber sich stets wandeln.“ [7] Wenn seine früheren Gedichte vor und in den 1960er Jahren mit ihrem lyrischen, romantischen Grundton eine tragische Weltauffassung zum Ausdruck brachten, hat er in den späten 1960er und 1970er Jahren in einer lyrischen Metaphorik Angst und Furcht der Menschen in der gewaltsamen politischen Krisensituation, die schmerzhafte Frustration des Intellektuellen, die Solidarität mit den Leidenden und den Geist des Widerstands gegen die diktatorische Regierung dargestellt. In den späten 1970er Jahren versuchte er, durch eine dichterische Gestaltung der von ihm so genannten „Drama-Lyrik“ die Gedichte zu Räumen zu machen, in denen sich die Menschen dramatisch verändern und gleichsam wiedergeboren werden.[8] In den 1980er Jahren vollzieht Hwang einen wichtigen Wandel, ja eine Wende in seinem dichterischen Denken und Schaffen: Es treten die Reflexion über das Sterben und die Entdeckung von Sinn und Wert des Lebens in den Vordergrund. Im Jahre 1983 begibt sich der Dichter mit der Veröffentlichung eines Gedichtes mit dem Titel „Windbestattung 1“ auf eine lange Reise für „die Zähmung des Sterbens“,[9] die sich hernach in einer Serie der gleichnamigen siebzig Gedichte vierzehn Jahre lang fortsetzt. Der Dichter reflektiert über das Sterben, eine unausweichliche Bedingung des Menschen, mit Hilfe von zenbuddhistischer Meditation und gelangt zu der Erkenntnis, daß das Sterben und das Leben nicht gegensätzlich auseinanderfallen, sondern in einem untrennbaren Zusammenhang stehen. Denn der Sinn des Lebens, die Kostbarkeit und die Intensität, die Verzückung des Lebens erschließt sich erst durch die Unausweichlichkeit des Sterbens. „Das Sterben und die Verzückung des Lebens sind Blüten, die an einem Zweig blühen.“[10] In den 2000er Jahren versucht der Dichter durch mehrere Gedichte in Gesprächen zwischen Jesus und Buddha die Dichotomie der beiden Religionen zu dekonstruieren und zu zeigen, daß sie letzten Endes die gleiche Wahrheit verkörpern. Gleichzeitig bringt der Dichter das Vertrauen und die Liebe zu den Menschen und zur Welt zur Sprache.

2 Über die Gedichtsammlung

In „Stille der Blüten“ (2006), der dreizehnten von bisher fünfzehn Gedichtsammlungen, werden die oben genannten Charakterzüge fortgesetzt und variiert und zugleich vertieft und erweitert. Thematisch lassen sich die Gedichte dieser Gedichtsammlung wie folgt gruppieren: [11] 1. Gedichte, die über das Sterben reflektieren und im Zusammenhang damit die Verzückung des Lebens besingen; 2. Gedichte, in denen Jesus und Buddha das Gespräch führen; 3. Gedichte, in denen der Dichter seine Liebe zu den Menschen und zur Welt bekundet; und 4. Gedichte, in denen die innersten Gefühle des Dichters zum Ausdruck kommen.

1) Reflexion über das Leben und Sterben

Die Reflexion des Dichters über das Leben und Sterben erscheint auch in dieser Gedichtsammlung als ein zentrales Thema, das seit „Windbestattung 1“ in seinem Schaffen stets einen wichtigen Platz einnimmt. Der Dichter versucht, sich dem Sterben, aber auch dem Leben gegenüber leerzumachen. Die Reflexion zielt aber nicht wie die zen-buddhistischen Gedichte darauf ab, sich über die Weltlichkeit gänzlich zu erheben. Der Dichter will vielmehr „den Augenblick gerade noch erfassen, in dem man sich von der Welt loslöst“, aber nicht „einen Zustand besingen, in dem man sich von der Welt losgelöst hat“.[12]

In einem solchen Augenblick will der Dichter sein Sterben als einen Vorgang des universalen Kreislaufs gelassen aufnehmen, in dem es als ein Teil der Natur in diese eingegliedert wird („Seogui verlassend“, „Abendsonnenzeit am Meer vor Dadaepo“). In einem anderen Augenblick erfasst der Dichter das Sterben als ein Handeln, in dem man „das Fleisch des Körpers irgend jemandem im brennenden Schmerz ausliefert“, d. h. als ein Handeln, in dem man in dem universalen Kreislauf sein eigenes Leben als die Gabe[13] an die anderen Wesen der Welt verschenkt („Das Meer vor dem Hafen Jangohang in Dangjin“). Und wieder in einem andern Augenblick sagt der Dichter: „Wenn ich verwehen würde, ohne das Ende noch zu sehen“, „Na und? Was bedeutet das schon?‘“, und zeigt so eine Haltung, die sich vom Leben und Sterben frei hält.

Mehrere Gedichte besingen das Leben, das, von der Seite des Todes gesehen, noch schöner und entzückender in Erscheinung tritt. Welch einen Rausch bringt der Schrei des Dichters zum Ausdruck: „Es geht über meine Kraft, diesen Geschmack des Lebens, in dem das wilde Fleisch immer neu aufsprießt, auf meinem Weg angemessen in mir zu tragen.“ („O Gedicht, brich aus“)! Der Dichter schreit auf vor einem Persimonenbaum, der die goldenen Früchte in Fülle trägt: „Die eben angezündeten goldenen Persimonen, […]. Jene Lichter. Jener vergoldete Wind, elektrisierend, fremd, blendend […].“ („Das verschwindende Dorf“), und vor den gelben Chrysanthemen, die an den Herbsttagen geblüht haben: „jene goldenen Ringe, jene Lippen des Lebens, die mit der Geburt gleich verschwinden!“ („Ein Herbstmorgen“).

Ein anderer Aspekt in der Meditation über das Sterben ist der Versuch, die Grenze zwischen Leben und Tod zu verwischen. Dieser Aspekt prägte schon den Band „Windbestattung“, doch führt der Dichter ihn jetzt noch bewußter durch. Das Gedicht „In einem Maß, kaum zu ertragen“, das diesen Band eröffnet, zeigt, wie das Verwischen der Grenzen zwischen Sterben und Leben durch die Form der „Drama-Lyrik“ erfolgt. Der Erzähler begegnet im Garten des Hauses eines verstorbenen Freundes einem Reistraubenbaum, der vor dem Hintergrund der lichten Türlampe die weißen Blüten in einer Fülle, „kaum zu ertragen“, trägt. In diesem Augenblick schießt ihm der Gedanke durch den Kopf, ob das, was sein Freund unmittelbar vor seinem Tod gesehen hat, nicht gerade dieser Reistraubenbaum voll weißer Blüten und sein Gefühl dabei nicht eine Fülle, „kaum zu ertragen“, gewesen sein könnte. Mit anderen Worten, würde der Augenblick des Sterbens nicht eine Fülle des Lebens, sein Höhepunkt sein? Angesichts der Lebenskraft des Reistraubenbaums, die ihn die weißen Blüten in Fülle hervortreiben ließ, fühlt der Erzähler selbst, wie durch den ganzen Körper „das Verlangen nach Wollust“ steigt. Vor der Fülle des Lebens, die der Reistraubenbaum vorstellt, wendet sich die Vergänglichkeit des Lebens zum Lebensantrieb, und so wird die Grenze zwischen Leben und Tod verwischt. Während der Erzähler mit solchen Gedanken vor dem Reistraubenbaum stehenbleibt, stellt er sich vor, daß der Freund „in das lichte Dunkel hineinspringt“. Der auf den ersten Blick widersprüchliche Ausdruck „das lichte Dunkel“ stellt eine Reflexion über den Augenblick dar, in dem man vom Leben zum Tod hinübergeht. Man stellt sich das Sterben gewöhnlich als etwas Dunkles vor, es kann aber auch etwas Lichtes sein, wie der Gestorbene in seinem letzten Augenblick den Reistraubenbaum voll weißer Blüten gesehen haben könnte.

Ein ähnliches Verwischen der Grenze zwischen dem Leben und dem Tod findet sich auch in „Nullpo, und dann?“ Der Dichter stellt sich bei den Namen der Orte der westlichen Küste, Zehntausendripo, Tausendripo, Hundertripo, Zehnripo, das ständige Schrumpfen des Lebens vor. In logischer Konsequenz nimmt er an, daß es danach Nullpo und auch Minuspo, beides neue Wortbildungen des Dichters, geben würde, d. h. einen Zustand, in dem der Lebensabschnitt zu Null und sogar zu Minus würde. Minuspo, die Welt nach dem Tod, würde aber dann auch eine Welt der Zeit sein, in der wir noch nicht geboren waren, d. h. der Ursprung der Existenz. Das Leben fängt von diesem Minus an, dehnt sich durch Null, einen Zeitpunkt der Geburt, zu Zehnripo, Hundertripo, Tausendripo, Zehntausendripo, aus und kehrt danach wiederum durch die Null, die Zeit des Sterbens, zur Welt des Minus zurück. Die Welt des Minus, der Ursprung der Existenz, wird geschildert in einer sehr gewöhnlichen, vertrauten Szene, und zwar würde der Erzähler „auf das Wattenmeer, auf das das Flutwasser hereindringt, hinausgehen und mit den fremden Krebsen spielend / dir begegnen, / jenem Du vor der Zeit, als wir uns zum erstenmal begegnet waren.“ Die Dinge jenseits des Todes, die als Minus vorgestellt werden, sind nicht sehr entfernt von der alltäglichen Welt, und so wird die Grenze zwischen Leben und Tod verwischt. Minuspo nach Nullpo, „das lichte Dunkel“, die Welt jenseits des Todes, wird in „Bevor ich die Hände leere“ in einem warmen und anheimelnden Bild geschildert:

Hinter dem Weltenraum

würde das Lager für die Soßenkrüge sein, an dem ich mich in der Kindheit oft versteckte.

Würde ein Raum sein, wo die gelben Hungerblümchen auf dem Boden kriechend

mir bis zu dem Platz, wo ich mich versteckte, folgten.

Wenn ich an einem erschlaffenden Frühlingstag Blindekuh spiele

und den Hungerblümchen mit der Hand fuchtelnd bedeute, sie sollten mir nicht folgen, dann einnicke

und plötzlich aufwache und – wo ist denn hier? – umherblicke,

versammeln sich in der golden glänzenden Welt die Kinder,

so eine Zeit würde es sein.

Die Grenze zwischen Leben und Tod verschwindet auch da, wo der Dichter sagt, „die Linie“ sei „inzwischen doch viel lockerer geworden“ und „von vornherein habe es nicht so etwas wie eine Linie gegeben“ („Der letzte Horizont“).

2) Gespräch zwischen Jesus und Buddha

Das Gespräch der beiden Personen steht im zweiten Teil des Buches gesondert in zehn Gedichten, wie es auch in der vorangehenden Gedichtsammlung mit dem Titel „Es gab auch die Zeit, wo ich mich an den Zufall lehnte“ der Fall ist. In diesem Buch fällt auf, daß der abstrakte Charakter des Zenbuddhismus im Vergleich zu dem vorigen Buch verdünnt ist und „das vertrauliche Geben und Empfangen des Herzens zwischen Jesus und Buddha“ hervortritt. Jesus und Buddha unterhalten sich so vertraulich wie gewöhnliche Sterbliche, mitunter auch humorvoll – so wird dargestellt, wie das Heilige im Profanen erscheint. Die beiden Personen begeben sich frei in die religiösen Ideen und Begriffe hinein, die jeweils dem Bereich des Gesprächpartners gehören, d. h. es werden sowohl durch den Mund Jesu die wahren Gesetze – der Dharma – des Buddhismus ausgesprochen als auch durch den Mund Buddhas die christlichen Glaubensinhalte. Durch eine solche Gesprächsweise versucht der Dichter zu zeigen, daß der Geist Jesu und der des Buddha letzten Endes zusammentreffen und die letzten Anliegen beider Personen sich nicht voneinander unterscheiden.

Vom ersten Gedicht im zweiten Teil „Stille der Blüten“ an, das auch der Titel dieses Bandes ist, werden die Unterschiede der beiden Religionen bewußt aufgehoben. Die Frage Buddhas, „warum das Geräusch der fallenden Blüten so still“ sei, klingt nach der gewöhnlichen Kenntnis vom Buddhismus fremd und in gewissem Sinne sogar befremdlich. Denn nach buddhistischer Ansicht bedeutet das Sterben „das Eingehen in das Nirvana“ (wörtlich: „Erlöschen“), in dem alles Leid verlischt und so die Stille erreicht wird. Deshalb wird Nirvana auf koreanisch auch übersetzt: „Eingehen in die Stille“, „Stille und Annihilation“ oder einfach „Stille“. Nach der buddhistischen Auffassung wird daher „das Fallen der Blüten in der Stille“ höchst natürlich und sogar wünschenswert sein. Jesus stellt nun eine Gegenfrage in einer humorvollen Sprache: „Wünschtest du, daß die Blüten weinend fallen / oder daß sie in ein lautes Gelächter ausbrechend fallen?“1 D. h., sollte man vor dem Tod traurig über den Bruch mit dem Leben sein oder über die endgültige Befreiung vom Leiden des Lebens nur jauchzen? Im Verlauf eines solchen vertraulichen Gesprächs sehen die beiden gleich eine Möglichkeit, daß die Blüten auch „singend fallen“ könnten, d. h. daß das Sterben sich auch in einer vollen Verzückung ereignen kann. Ja, die beiden spüren sogar, daß die fallenden Blüten wirklich „singen“. Das gesungene Lied ist auch nicht einfach ein „Kehrreim“, d. h. etwas Stereotypes, Klischeehaftes, sondern ein wirkliches Lied, das mit allen Freuden und aus ganzer Seele gesungen wird. Auch hier wird damit die Grenze zwischen Leben und Tod verwischt. „Singend fallen“, wohl ein wichtiger Aspekt in der Meditation des Dichters über den Tod und das Leben, wird somit als eine wünschenswerte Form des Sterbens übereinstimmend von den beiden Heiligen angenommen: Das Sterben solle und könne so etwas wie ein freudiges Singen sein.

Auch in „Ein gewöhnlicher Gesetzeskörper“ wird bestätigt, daß das Anliegen der beiden Religionen gleich ist. Das Gedicht beginnt mit der Frage des Buddhas, „Was für ein Unterschied besteht zwischen Ihrer Bergpredigt und dem reinen Gesetzeskörper?“ Mit dem „reinen Gesetzeskörper“ ist vairocana buddha gemeint, der im Mahayana-Buddhismus als höchster Buddha verehrt wird, indem er das Gesetz, d. h. die Wahrheit zum Körper hat. Und da dies der höchste Stand ist, den der Mahayana-Buddhismus anstrebt, so ist die Frage eben die, daß dann dieser Stand auch mit dem der Bergpredigt (Matth. 5-7) nicht übereinstimme, in dem das ethisch erreichbare höchste Ideal dargestellt ist. Jesus knüpft an den ersten Satz der Bergpredigt an, „Selig sind die im Geist Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich“ (Matth. 5, 3) und stellt eine Gegenfrage: „Was für ein Unterschied besteht nicht zwischen dem im Geist Armen und dem reinen Gesetzeskörper?“ Die zunächst nicht leicht verständliche Frage Jesu bringt aber zum Ausdruck, daß sich Jesus viel mehr für „den im Geist Armen“, d. h. einen Menschen interessiert, der jetzt unter der Schwere des Lebens im Geist leidet, als für den reinen Gesetzeskörper, der in dem höchsten Stand der Reinheit steht. Buddha kommt Jesus entgegen mit der Aussage: er neige sich auch mehr „einem gewöhnlichen Gesetzeskörper (zu) / der vor einigen Tagen allein zu mir kam und um etwas bitten wollte, / bitten wollte, dann doch kein Wort vorbrachte und ging“, als „dem reinen Gesetzeskörper“. Die beiden stimmen somit darin überein, daß die Liebe zu den gewöhnlichen Menschen, die unter der Schwere des Lebens leiden, dem Streben nach der moralischen Vollkommenheit vorangeht. Das Gespräch der beiden schließt mit dem Wort Jesu: „Jene Tiefseefische, die im Innern des Meeres in der Finsternis leben, / haben je ihr eigenes Licht.“ Dieses Wort erinnert an das Wort: „Nimm dich selbst zum Licht und das wahre Gesetz zum Licht“, das Buddha vor seinem Eingehen ins Nirvana zuletzt ausgesprochen haben soll (Mahayana Mahaparinirvana Sutra 2, 26). Wenn alle Menschen, die in Finsternis und Leid leben, schon in ihrem Herzen das Licht haben, wird der Unterschied zwischen dem reinen Gesetzeskörper und einem gewöhnlichen Gesetzeskörper nicht sehr groß sein. Und dies wird auch mit der christlichen Anschauung, daß alle Menschen das Ebenbild Gottes sind, zusammentreffen. Der Dichter vertritt somit die Ansicht, daß gerade der Respekt für die Menschenwürde, der Respekt vor jedem einzelnen Menschen, der Kernpunkt beider Religionen ist und daß die beiden Religionen diesen Respekt allen Strebungen nach der ethischen Vollendung, der Suche nach der Wahrheit voranstellen sollten. Der gleiche Gedanke kommt auch in „Die Johannesapokalypse“ zum Ausdruck. Buddha äußert seinen durchaus natürlichen Zweifel über die christliche Vorstellung vom Höllenfeuer, und Jesus weist auf die buddhistische Ansicht hin, daß auch das „wahre ewige Herz Âlayavijnâna / mit der Zeit sich ändert“, und teilt zuletzt den gleichen Gedanken mit Buddha durch die Gegenfrage: „Wie könnte man einen Menschen rösten?“ Nach der traditionellen christlichen Ansicht wartet das Höllenfeuer auf einen Menschen, der Gott nicht gehorcht hat. Jesus meint, daß es doch nicht möglich ist, daß ein Mensch wie Fleisch oder Fisch ein Gegenstand des Röstens wird, was auch immer er Verkehrtes getan haben mag. Jeder Mensch ist, was für einer er auch sei, wertvoll und kostbar.

Die gleiche Anschauung über die Menschenwürde zeigt sich auch in „Auf dem Kliff“. Buddha meint, daß Jesus Judas, der ihn durch den Verrat zum Tode gebracht hatte, schwerlich zurückstoßen könnte, wenn er ihn wieder träfe. Diese Meinung setzt wohl den christlichen Glauben voraus, daß Gott dem Sünder vergibt, wenn er Buße tut. Jesus denkt: „In Judas soll ich einen Petrus sehen!“ Dieser Gedanke Jesu spiegelt wiederum die Mahayana-buddhistische Ansicht wider, nach der alles, was das Leben bekommen hat, mit der Buddhanatur versehen ist und auch dem abscheulichsten Icchantika[41] die Buddhanatur zukommt (Mahayana Mahaparinirvana Sutra). Jesus gelangt zuletzt zu dem Gedanken, daß Judas doch ein einsamer Mensch war. Und dadurch, daß sich Jesus nach Buddha umwendet und Buddha ihm entgegengewandt die Handflächen zusammenlegt, wird das Zusammentreffen beider Religionen nochmals offenkundig und so der Gedanke erneuert, daß die Achtung vor den Menschen und die Liebe zu ihnen der höchste Wert in beiden Religionen ist.

3) Liebe zu den Menschen und zur Welt

Wie auch der Dichter selbst erklärt, daß seine Gedichte „im Ganzen gesehen Liebesgedichte sind“ und „die Liebe der Kernpunkt“ gewesen sei in allen seinen Gedichten von seinen früheren „Liebesliedern“ an bis zu allen folgenden Gedichten,[15] bildet die Liebe zu den Menschen und zur Welt ein Hauptmotiv, das sich durch die Gedichte Hwangs hindurchzieht. Während die früheren Gedichte sich auf einen konkreten Liebesgegenstand richteten, dehnte sich diese Liebe allmählich auf die Zeitgenossen aus, die unter der politischen Gewalt gelitten hatten, ferner auf die Menschen, die von Natur unter Schwächen und Grenzen leiden, aber auch auf die Lebewesen der natürlichen Umwelt und zuletzt auch die leblosen Wesen. Es ist bezeichnend, daß so viele Lebewesen, aber auch die Leblosen in seinen Gedichten mit den konkreten Namen genannt werden. So erscheinen in seinen Gedichten die konkreten Namen von zahlreichen Blumen und Bäumen einschließlich wilder Blüten und auch die Namen von vielen Vögeln, Schmetterlingen, Würmern und Fischen, und auch die Nennung von Bergen, Tempeln, Orten, Steinen […]. Diese konkrete Nennung der Wesen der Welt wird nicht anders denn als ein Ausdruck seiner Liebe zur Welt zu erklären sein.

In diesem Gedichtbuch finden sich keine Gedichte mit Titeln wie „Liebeslied“ wie in den früheren Gedichtsammlungen, doch kommt in vielen Gedichten die Liebe im Ton der Inständigkeit, des Trauerns, auch der Wärme zum Ausdruck. Welchen liebenden Blick auf die Menschen zeigt der Dichter, als er beim Anhören der letzten Klaviersonate von Schubert so spricht:

Schubert, wälzen Sie sich nicht schlaflos herum.

Wenn man sich in der Stille umsieht, ist der Mensch in Wahrheit

etwas, das nur mit Mühe unzerbrochen existiert.

In der Frühlingsnacht wie jetzt,

in einem Augenblick, bevor die Abenddämmerung dem Dunkel gerade ihren Körper übergibt,

ist er etwas,

was man nicht richtig sehen kann, wenn nicht mit feuchten Augen wie gefesselt.

(„Schubert zerbrechen“)

Auch in „Der Weihrauch“ kommt der liebende Blick des Dichters auf die Menschen zum Vorschein. Der dichterische Erzähler findet in einem Wacholderbaum eine Gestalt des aufflammenden Feuers und wird zu der Vorstellung geführt, daß „eine Figur des kupfergoldenen Weihrauchgefäßes aus der Baekje-Dynastie aufflammt“ und „der Kupfergoldschmied […] unbewußt in den Wacholderbaum hineingegangen“ ist. In der Vorstellung erscheinen also sowohl das gebildete Kunstwerk als auch der bildende Mensch als „lebendig aufflammendes Weihrauchgefäß“, und dies führt wiederum zu dem Gedanken, daß alle Wesen in der Welt samt den Kindern, die auf dem Sportplatz Ball spielen, auch als „Weihrauch“ entflammen. Der Mensch, ebenso wie das, was er für sein Leben tut, ist nichts anderes als das schön aufflammende Weihrauchgefäß, und der Mensch ist ein Wesen, das sich zum „Weihrauch“ brennen läßt. Die Frage „gäbe es etwas, das in dieser Welt nicht ein Weihrauch zum Brennen ist?“ ist gleichzeitig auch ein Ausdruck der Liebe, die die Menschen nicht nach hoch und niedrig unterscheidet, sondern jeden einzelnen Menschen als würdig ansieht.

Wie in seinen früheren Gedichten erscheinen auch in dieser Gedichtsammlung viele Lebewesen, aber auch die unbelebten Dinge der Welt mit konkreten Namen: Blumen, Vögel, Schmetterlinge, Orte, Berge, Meere, Häfen u. dgl., und daran läßt sich die Liebe des Dichters zur Welt spüren. „Jener Stein“ bringt die warme Liebe des Dichters zu den unbelebten Dingen besonders klar zum Ausdruck. Der Dichter findet an einem spätherbstlichen Tag einen Stein auf dem Spazierweg, dieser „sticht in die Augen“, und er „drückt ihn in das Zahnfleisch des Wegrandes“, träumt von ihm, daß er „ohne ein Gras, ohne ein Blatt zum Zudecken draußen eingeschlafen war“.

Das Gedicht „Im Großen Basar in Istanbul“, wohl eines der bemerkenswertesten des Bandes, stellt in einem eindrucksvollen Bild die Liebe zu den Menschen und die Hervorhebung der Menschenwürde dar. In der vierten Szene des Gedichts läßt der Dichter einen hinkenden türkischen Verkäufer auftreten im Gegensatz zu den zusammenfallenden Trümmern.

Wie könnten die Menschen ohne Gott […]

[…] einen flimmernden Seelenfunken in den Augen jenes Türken erzeugen,

der zunächst nicht sichtbar ist, dann plötzlich auftaucht und „One Dollar, One Dollar“ schreit,

nicht leicht verkäufliche Photoalben darbietet und hinkend lächelt?

Jene Steinblume, die,

als sie unserer Gruppe folgt und dann sich umdreht,

noch stärker als vorher hinkt und das Lächeln nicht verliert!

Ein Türke „lächelt“ trotz seiner äußersten Armut und dazu noch seiner Behinderung! Der Dichter findet in den Augen des Türken „einen flimmernden Seelenfunken“. Der Mann hinkt „noch stärker als vorher“, als er sich umdreht und fortgeht. Er hatte das wahre Ausmaß der Behinderung, die er wohl für sein Geschäft sogar mit Nutzen gebraucht haben könnte, vor den Leuten verborgen und so vermieden, daß er ein Gegenstand des Mitleids wurde. Der Dichter nennt diesen Mann „jene Steinblume“, die unter solch harten Bedingungen „das Lächeln nicht verliert“. Während die zusammenfallenden Trümmer nur ein „Steinkleid“ sind, ist im Gegensatz dazu der Mensch, der den Seelenfunken hat, die „Steinblume“. Diese „Steinblume“ ist freilich nicht anders als jene Tiefseefische, die im tiefen finsteren Meer je ihr eigenes Licht haben, nicht anders als das aufflammende Weihrauchgefäß, das im Brennen den Weihrauch verströmt. Der Dichter bestätigt auch hier wieder, daß jeder Mensch ein würdiges und kostbares Wesen ist.

In der letzten Szene des Gedichts träumt der Dichter von einer Welt, in der alle Menschen von Osten bis Westen sich zu einer Einheit verbinden, von einer Welt, in der die „Hoffnung der Seelenfunken […], die auch in die Trümmer geworfen lächeln“, in Erfüllung geht.

Mensch und Gebet und Tanz werden eins in Harmonie.

Wenn die Hoffnung der Menschen nicht zu einem Altar des Tempels wird,

vor dem man um das Glück bittet,

sondern zu einer Hoffnung der Seelenfunken werden kann, die auch in die Trümmer geworfen lächeln,

wenn diese Hoffnung aufstände und einen ersten Schritt machte!

Die Straßen am Samstagabend in Istanbul,

mir kommt es vor,

daß ein mehrstimmiger Chor von Orient und Okzident, der sich so lebhaft wie überfließend bewegt,

sich allzusammen mit einem Mal tanzend drehen würde,

wenn einer nur mit dem Tanz begänne, […].

Der Dichter stellt sich eine Szene vor, in der die ganze Menschheit, „sowohl die Kaufleute des Großen Basars als auch die eifrig handelnden Käufer als auch der Jüngling“, der ihm das Bild vom Sematanz zum heruntergehandelten Preis verkauft hatte, vereint tanzen und in der zuletzt auch der Dichter selber inmitten dieses Tanzfests mittanzt.

Den Tanz in den Armen haltend, im Innern eine kleine Trommel schlagend,

drehe ich mich inmitten des Basars

und begegne mir, der die Semamütze aufsetzt, beide Arme in die Hüften stemmt

und gleichsam tanzend auf der anderen Seite um die Ecke biegt.

Er lächelt mir zu.

Ich überraschte mich.

4) Die Gedichte der inneren Emotion

Mehrere Gedichte bringen persönliche Gefühle zum Ausdruck. Der Dichter webt mit einer unvergleichbaren Schönheit die Gefühle, die aus verschiedenen Lebenserfahrungen entstehen, wie Einsamkeit, Alleinsein, Dankbarkeit, Freundlichkeit, Wärme, Erinnerung, Sehnsucht, Traurigkeit, Schwermut usw. zusammen. Der Leser wird vielleicht in diesen Gedichten eine tiefere Begeisterung als in den anderen Gedichten empfinden und auch dem natürlichen Wesen des Dichters näherkommen. Er trifft den Dichter, der um den Tod seiner nahen Freunde trauert („Der Nachtalkohol“, „Schleppende Traurigkeit“), den Dichter, der an einem Abend, wo es nieselt, in Schwermut an Schubert und van Gogh denkt („Ein einsamer, schleppender Abend“), den Dichter, der in die Erinnerung an unerwiderte Liebe versinkt („Die Auferstehung“), auch in die Erinnerung an vergangene Zeiten („Ein Traum vom Lachs“, „Der gewaltige Regen“). Oder er lernt den Dichter kennen, der sich bei einem buddhistischen Priester für den geschenkten Tee bedankt („Jukrotee“), der seinen Freunden gegenüber eine freundliche Gesinnung enthüllt („Die Bierschenke ‚Ins Faß‘“). Er begegnet dem Dichter, der an einem Tag, wo der Frühlingsregen fällt, in warmer, friedlicher Stimmung ist („Frühlingsregen“), der auf einer nächtlichen Straße, wo es schneit, vor den Bettlern, Vater und Tochter, „Alleinheit“ erreicht („Einsamkeit/Alleinheit“), und dem Dichter, der gegen die Dämmerstunde in einem alten Hafen allein in einem Gasthaus sitzt und zum Fenster hinaus „in eine eisige Einsamkeit hineinschaut“.

Weil es noch früher Abend war, zogen die Lichter nach dem neuen Hafen hinaus

und waren nicht mehr da,

zog auch der Wind aus, der die Flaggen schüttelte, und war nicht mehr da

und blieb an einer Seite des Kais ein Schiff hängen, das das Licht noch nicht löschen konnte.

(„Im alten Hafen von Yeosu“)

Würde ein Dichter in dieser Welt nicht ein Wesen wie ein Schiff sein, das hängen bleibt, ohne das Licht löschen zu können?

[1] „Weiße Aprikosenblüten“ ist die Übersetzung des koreanischen Namens Cheongmae 청매 (靑梅). Cheongmae ist eine Art des in Ostasien verbreiteten Blütenbaums 梅花 (koreanisch Maehwa, chinesisch Meihua), dessen botanischer Name Prunus mume ist.

[2] Das Vimalakîrti-nirdeśa-sûtra ist eine buddhistische Schrift aus dem 1. Jahrhundert. Darin stellt sich Vimalakîrti krank und verkündet vom Krankenbett aus die buddhistische Lehre.

[3] Die Übersetzung erfolgt aufgrund der eingehenden Gespräche mit dem Autor über die Bedeutung dieses Satzes.

[4] Zen oder Zen-Buddhismus ist eine in Ost- und Südostasien verbreitete Richtung des Mahâyâna-Buddhismus (zen aus skr. dhyâna, „Meditation“, „Versenkung“).

[5] In chronologischer Folge sind dies: „Ein schöner Tag“ (1961) „Elegien“ (1965), „Lied vom Frieden“ (1968), „Yeolha Tagebuch“ (1972), „Wenn ich die Räder sehe, möchte ich sie drehen“ (1978), „Soll man sich vor Alligatoren vorsehen?“ (1986), „Nach dem Kliff Morundae“ (1991), „Starker Wind auf dem Paß Misiryeong“ (1993), „Windbestattung“ (1995), „Ein Außerirdischer“ (1997), „Das Berkeleische Liebeslied“ (2000), „Es gab auch die Zeit, wo ich mich an den Zufall lehnte“ (2003), „Stille der Blüten“ (2006), „Winternacht 0 Uhr 5 Minuten“ (2009), „Freude am Leben“ (2013). Daneben hat er auch fünf Essaysammlungen veröffentlicht: „Die Wurzel der Liebe“ (1976), „Das Winterlied “ (1979), „Der Ort, wo die Gedichte geboren werden“ (2001: revidierte Ausgabe von „ Licht und Schatten meiner Gedichte“ 1994), „Schau zurück mit nassen Händen“ (2001), „Einige Tupfer vom Duft des Lebens“ (2008).

Er wurde ausgezeichnet mit dem Preis der Modernen Literatur (1968), Korea Literaturpreis (1980), Yeonam Literaturpreis (1988), Kim Jong-sam Literaturpreis (1991), Isan Literaturpreis (1991), Daesan Literaturpreis (1995), Midang Literaturpreis (2002), Manhae Literaturpreis (2006), Kim Dal-jin Literaturpreis (2009) und dem Gu-Sang Literaturpreis (2011).

[7] „Hwang Tong-gyu gipi Ilggi“ („Tiefes Lesen in Hwang Tong-gyu“), hrsg. von Ha Eung-baek (Seoul: Munhakgwa Jiseongsa, 1998), 25..

[8] Hwang Tong-gyu, „Siga taeeonaneun Jari“ („Die Orte, wo die Gedichte geboren werden“), (Seoul: Munhak Dongne, 2001), 254; auch 253: „Ich hoffte von Anfang an, daß mein Gedicht eine Konstruktion, ein Ort wird, wo etwas passiert und so das dichterische Selbst, wenn auch nur ein wenig, sich verändert, wiedergeboren wird.“

[9] Hwang Tong-gyu, a. a. O., 223.

[10] Hwang Tong-gyu, „Pungjang“ („Windbestattung“), (Seoul: Munhakgwa Jiseongsa, 1995), V: „Das Sterben und die Verzückung des Lebens sind die Blüten, die an einem Zweig blühen. Wie wäre ohne Sterben die Verzückung des Lebens möglich? Die Blüte, die nicht stirbt, ist eine künstliche Blüte.“

[11] Für die Themenbereiche 1-3 vgl. die Erläuterung von Lee Soong-won über „Stille der Blüten“ in: Hwang Tong-gyu, „Ggotzeuy Goyo“ (Seoul: Munhakgwa Jiseongsa, 2006), 119-144.

[12] Hwang Tong-gyu, „Siga taeeonaneun Jari“ („Die Orte, wo die Gedichte geboren werden“), 297: „Wenn einer einmal in den Zustand des Zens eingetreten wäre, wie würde er noch des Gedichtes bedürftig sein? Ein Gedicht, das den Augenblick gerade noch erfaßt, in dem man sich von der gewöhnlichen Welt loslöst, ist, in menschlicher, genauer gesagt biologischer Hinsicht, schmerzlicher und schöner als ein Gedicht, das einen Zustand singt, in dem man sich von der gewöhnlichen Welt losgelöst hat.“

[13] Gabe (skr. dāna): Dana bedeutet so viel wie Gabe, Almosen, Spende und Geschenk und bezeichnet im Buddhismus allgemein etwas, das man gibt bzw. schenkt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten oder auch nur zu erhoffen.

[14] Icchantika bezeichnet im Mahayana-Buddhismus ein Wesen, dem die Erleuchtung grundsätzlich verwehrt ist.

[15] Hwang Tong-gyu, „Siga taeeonaneun Jari“ („Die Orte, wo die Gedichte geboren werden“), 283.

|

|